Le rhum, cet alcool emblématique des Caraïbes, a joué un rôle fascinant dans l'histoire de la Nouvelle-France, avant et après la conquête britannique. Son parcours illustre les dynamiques complexes du commerce colonial, les tensions entre métropoles et colonies, et les stratégies politiques qui ont façonné l'Amérique du Nord.

Le commerce triangulaire et la Nouvelle-France

Dès le début du 18e siècle, la Nouvelle-France s'est engagée dans le commerce triangulaire, échangeant ses surplus de production (fourrures, bois, poisson et blé) contre des produits manufacturés de France et des denrées tropicales des Antilles, dont la mélasse et le rhum. Ce commerce était crucial pour l'économie coloniale, permettant à la Nouvelle-France de s'intégrer dans les réseaux commerciaux transatlantiques.

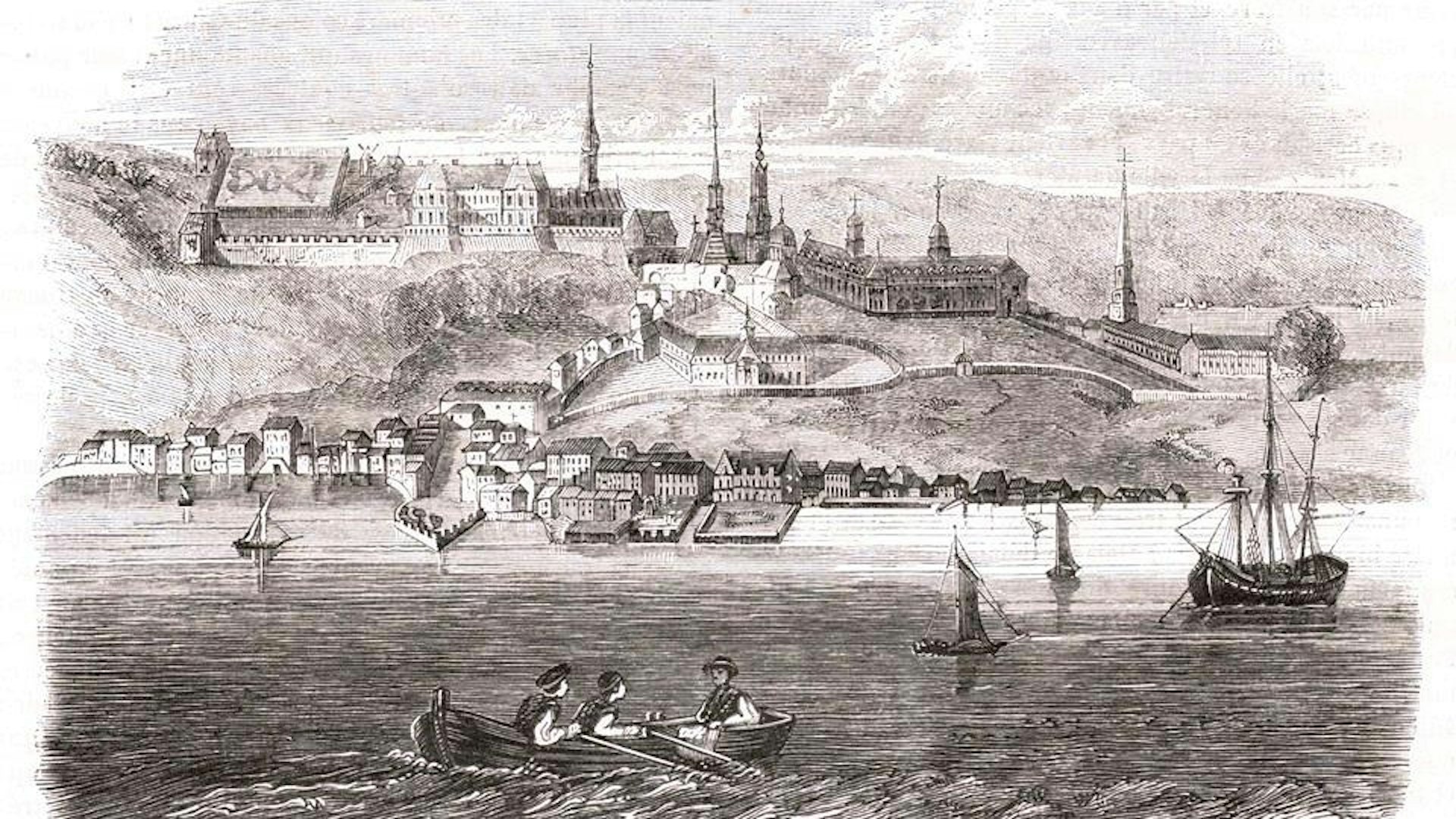

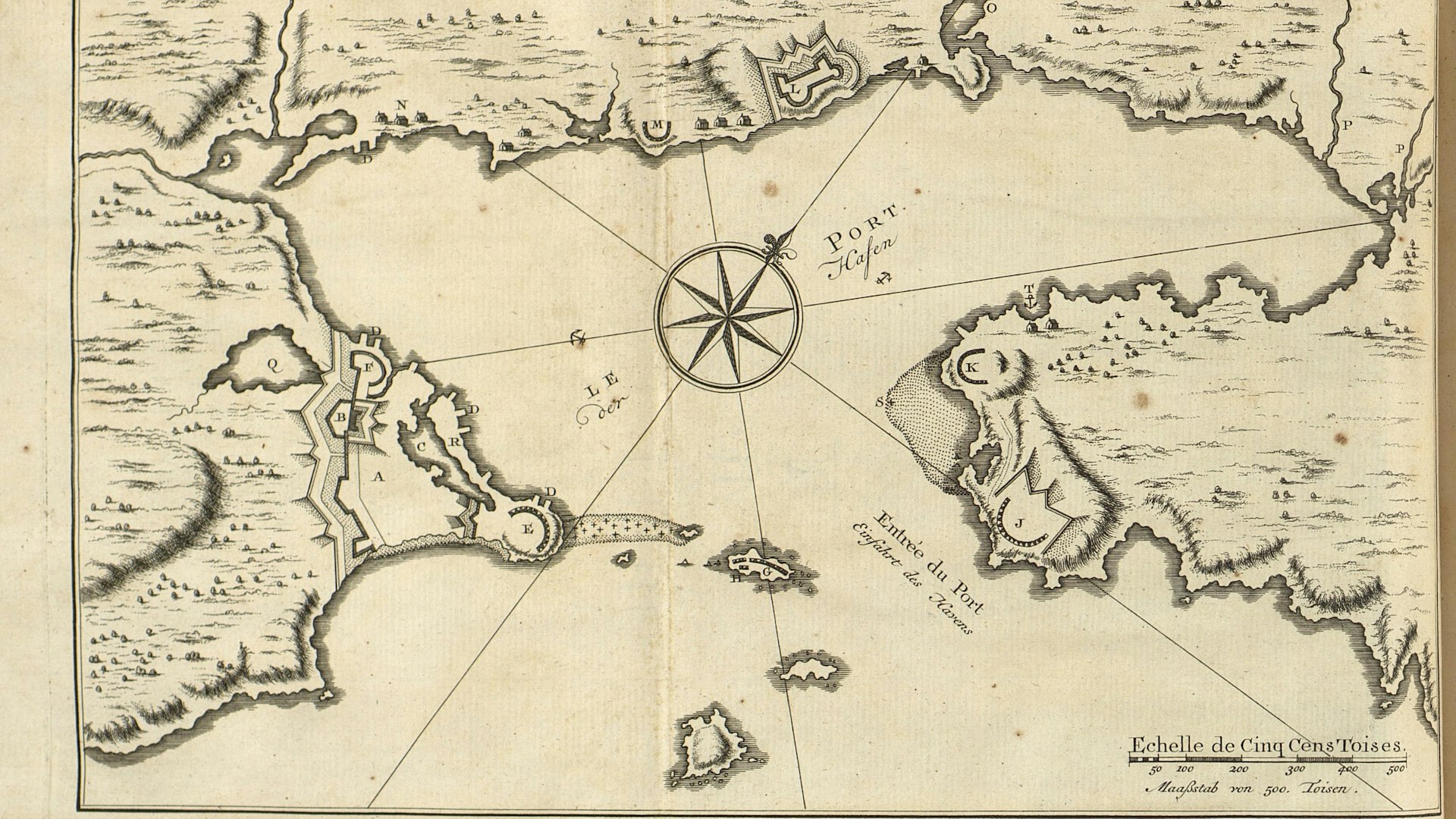

Louisbourg : Une plaque tournante éphémère

La construction du port de Louisbourg en 1713 sur l'île Royale (aujourd'hui île du Cap-Breton) a marqué un tournant dans ce commerce. Libre de glaces toute l'année, Louisbourg est devenu un entrepôt crucial pour le commerce triangulaire, permettant à la Nouvelle-France de participer en continu à ces échanges et stimulant ainsi son économie.

Contraintes métropolitaines et innovation locale

Contrairement aux colonies anglaises, la Nouvelle-France faisait face à des restrictions commerciales imposées par sa métropole. La France, soucieuse de protéger ses propres industries d'alcool, notamment le cognac, limitait le développement de la production de rhum dans ses colonies. Cependant, ces contraintes ont paradoxalement stimulé l'innovation locale.

En 1769, un événement marquant se produisit : la première distillerie canadienne, la St. Roc Distillery, fut établie à Québec. Cette distillerie produisait du rhum à partir de mélasse importée des Antilles, marquant ainsi la naissance de l'industrie de la distillation au Canada. C'était une réponse directe à l'imposition de fortes taxes sur les alcools importés, illustrant l'ingéniosité des colons face aux contraintes économiques.

L'essor des distilleries clandestines

Face aux restrictions métropolitaines, des distilleries clandestines ont émergé pour contourner les règles imposées par la France. Ces établissements illégaux produisaient divers spiritueux, dont du rhum, pour répondre à la demande locale et éviter les taxes élevées sur les alcools importés. Cette économie souterraine témoigne de la détermination des colons à satisfaire la demande locale malgré les obstacles réglementaires.

La conquête britannique : Un tournant dans le commerce du rhum

La conquête de la Nouvelle-France par les Britanniques en 1760 a profondément modifié la dynamique du commerce du rhum. Les autorités britanniques, tirant les leçons de leur expérience dans les Treize colonies, ont adopté une approche différente en Nouvelle-France.

Plutôt que de laisser se développer une industrie du rhum potentiellement problématique, elles ont pris des mesures pour limiter ce commerce :

Interruption de l'approvisionnement en mélasse et en sucre pour les distilleries locales.

Encouragement de l'importation de rhum des Antilles britanniques.

Restriction du commerce avec les colonies françaises des Caraïbes.

Une stratégie préventive ?

Bien que les sources ne mentionnent pas explicitement une volonté d'éviter l'indépendance, on peut interpréter ces actions comme une stratégie préventive basée sur l'expérience des Treize colonies. En limitant la production locale de rhum, les Britanniques maintenaient une dépendance économique envers la métropole et les Antilles britanniques. De plus, en coupant court au commerce de mélasse, ils évitaient les problèmes de contrebande qui avaient été une source de tensions dans les colonies américaines.

L'impact sur l'économie locale

Cette politique a eu des conséquences significatives sur l'économie de la Nouvelle-France. Les tentatives de création de distilleries locales, comme celles apparues dans le quartier Saint-Roch à Québec, ont été rapidement étouffées. Le marché du rhum a été dominé par les importations des Antilles britanniques, plus chères mais légales. Les habitudes de consommation ont également changé, avec une augmentation de la consommation de vins espagnols et portugais, dans lesquels les Britanniques avaient investi.

Du rhum colonial au renouveau artisanal : l'héritage vivant de FOVE

L'histoire du rhum en Nouvelle-France illustre la complexité des relations coloniales et l'impact profond des politiques métropolitaines sur l'économie et la société coloniales. De l'innovation face aux contraintes françaises à la stratégie britannique post-conquête, le parcours du rhum reflète les grands enjeux de l'époque : contrôle économique, loyauté coloniale et prévention des mouvements d'indépendance.

Bien que le rhum n'ait pas connu le même développement en Nouvelle-France que dans les colonies anglaises, son histoire témoigne de l'ingéniosité des colons et de l'importance stratégique du commerce des alcools dans les relations coloniales. Aujourd'hui, cet héritage perdure, avec un renouveau de l'intérêt pour la production locale de rhum au Québec. FOVE, en tant que distillerie artisanale québécoise, s'inscrit dans cette tradition d'innovation et de qualité, en proposant des rhums qui rendent hommage à cette riche histoire tout en apportant une touche de modernité et d'excellence.

Bibliographie

Huetz de Lemps, A. (1997). Histoire du rhum. Desjonquères.

Smith, F. H. (2005). Caribbean Rum: A Social and Economic History. University Press of Florida.

McCusker, J. J. (1989). Rum and the American Revolution: The Rum Trade and the Balance of Payments of the Thirteen Continental Colonies. Garland Publishing.

Ministère des Outre-mer. (2021). La filière canne-sucre-rhum dans les Outre-mer. Gouvernement français.

Curtis, W. (2018). And a bottle of rum: A history of the New World in ten cocktails (Revised and updated ed.). Broadway Books.